Je mehr Daten über COVID-19 bekannt werden, umso besser lässt sich die Ausbreitung des Virus verstehen. Seit Jänner arbeitet ein Team der TU Wien und ihres Spin-off-Unternehmens dwh daran, die Ausbreitung von COVID-19 in Österreich mit Hilfe von Computermodellen zu analysieren.

Dabei wird ein Computermodell verwendet, das vom Simulationsteam über Jahre hinweg entwickelt wurde. „Es handelt sich um ein agentenbasiertes Modell, das bedeutet, dass wir eine sehr große Zahl virtueller Personen am Computer simulieren und so die Ausbreitung einer Epidemie Schritt für Schritt nachvollziehen können“, erklärt Niki Popper, Leiter des Teams.

Viele Parameter, die man fein justieren muss

Diese Herangehensweise hat einen entscheidenden Vorteil: Man kann sehr detailliert und zielgenau bestimmte Maßnahmen untersuchen. Welche Auswirkungen hat eine Schulschließung? Das kann man untersuchen, indem man die simulierten Schulkinder im Computermodell nicht mehr in die virtuelle Schule schickt. Was passiert, wenn die Zahl der Freizeitkontakte gesenkt, die Geschäfte geöffnet, die Verfügbarkeit von Testergebnissen beschleunigt wird? In einem agentenbasierten Modell lässt sich das alles gut darstellen.

Doch dieser Vorteil ist gleichzeitig auch das Schwierige an der Methode – denn wenn man viele Details nachbilden kann, muss man auch über viele verschiedene Parameter Bescheid wissen, von der Altersstruktur der Bevölkerung bis hin zu verschiedenen Ansteckungswahrscheinlichkeiten für verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen. „Diese Parameter abzuschätzen war von Anfang an ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir können uns dabei auf wissenschaftliche Literatur und aktuelle Studien stützen, aber wie immer in der Wissenschaft hat man es hier mit gewissen Unsicherheiten zu tun“, sagt Christoph Urach.

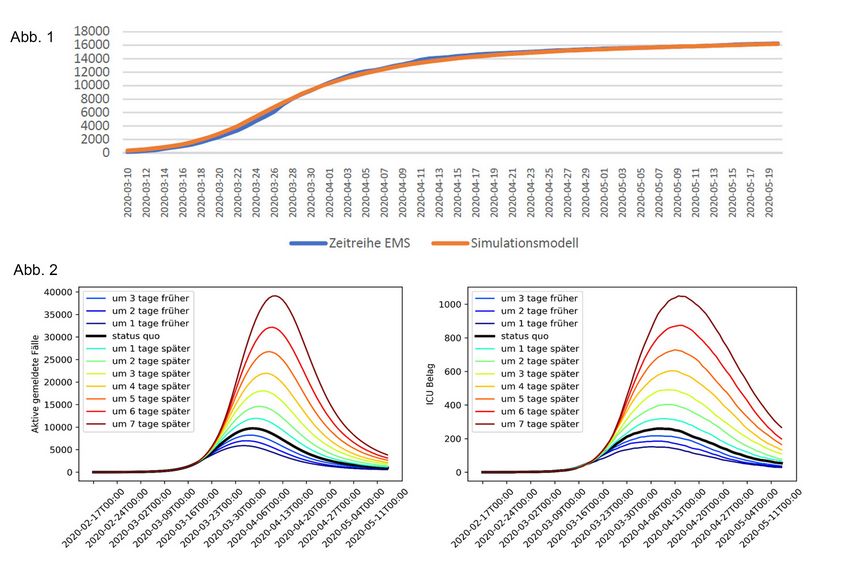

Doch je mehr Daten über COVID-19 verfügbar sind, umso besser kennt man auch diese Parameter: Das Computermodell konnte nun sorgfältig justiert werden, sodass der beobachtete Verlauf der Epidemie sehr gut mit den Ergebnissen der Computersimulation übereinstimmt (siehe Abb. 1) „Die Übereinstimmung ist jetzt so hoch, dass wir mittlerweile die nötigen Parameter sehr genau abschätzen können“, sagt Claire Rippinger. „Und wenn man diese Parameter kennt, kann man auch untersuchen, wie sich die Zahlen entwickelt hätten, wenn andere Maßnahmen ergriffen worden wären.“

Derzeit arbeitet das Team gemeinsam mit der Gesundheit Österreich, der MedUni Wien und dem Complexity Science Hub Wien an weiteren Simulationen. Dabei geht es um die Analyse weiterer Maßnahmenszenarien, speziell wird untersucht, wie sich lokale Cluster auswirken und welche Effekte auf die Reproduktionszahl R zu erwarten sind.

Abb.1: Kalibriertes Modell und tatsächliche Fallzahlen. Abb. 2: Errechnete Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle (links) und der Belegung der Intensivstationen (rechts), wenn die Maßnahmen früher oder später gekommen wären.

Abb.1: Kalibriertes Modell und tatsächliche Fallzahlen. Abb. 2: Errechnete Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle (links) und der Belegung der Intensivstationen (rechts), wenn die Maßnahmen früher oder später gekommen wären.

Was wäre geschehen, wenn die Maßnahmen später gekommen wären?

Mit dem auf diese Weise kalibrierten Modell lässt sich nun auch abschätzen, wie sich die Zahl der Infizierten entwickelt hätte, wenn dieselben Maßnahmen etwas früher oder etwas später ergriffen worden wären. Dabei zeigt sich: Der „Gipfel“ der Kurve, also der Zeitpunkt mit der größten Zahl gleichzeitig erkrankter Personen, hätte sich dadurch kaum verschoben. Allerdings hängt die Höhe dieses Gipfels empfindlich davon ab, wie rasch die Maßnahmen ergriffen werden: Hätte man eine Woche länger gewartet, hätte die Zahl der Infizierten etwa das Vierfache der tatsächlich beobachteten Zahl erreicht (siehe Abb. 2). In diesem Fall wäre man auch in den Intensivstationen der Krankenhäuser (mit einem ICU-Bedarf von knapp über 1.000 Fällen) an die österreichweiten Ressourcengrenzen gestoßen. „Dabei wurde aber nur untersucht, wie sich die Verschiebung des gesamten Maßnahmenbündels und der Verhaltensänderung der Menschen ausgewirkt hätte. Nachdem in Österreich all diese Maßnahmen gleichzeitig eingeführt wurden, kann man in diesem Modell die einzelnen Maßnahmen nicht getrennt voneinander beurteilen“, sagt Niki Popper.

Was wäre geschehen, wenn man die Maßnahmen früher wieder zurückgenommen hätte?

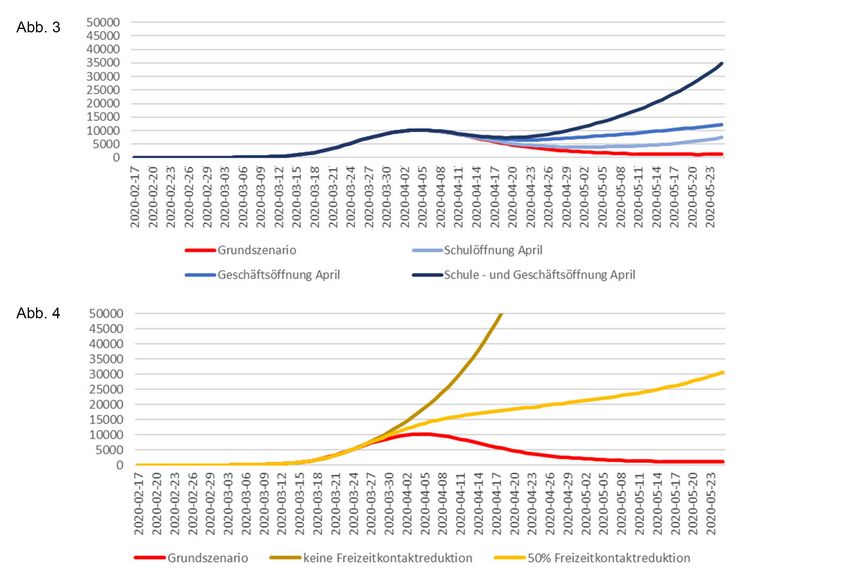

In einer weiteren Modellrechnung (siehe Abb. 3) wurde untersucht, wie sich die Zahlen entwickelt hätten, wenn man bereits am 1. April die Schulschließungen, die Geschäftsschließungen oder beides wieder zurückgenommen hätte. Dabei wurde ein abrupter Start simuliert, keine gestaffelte Öffnung – der Unterricht hätte also am 1. April für ausnahmslos alle Schüler begonnen, und bei der Geschäftsöffnung hätten sowohl die großen wie auch die kleinen Geschäfte gleichzeitig wieder aufgemacht.

Für die Schüler wird angenommen, dass ein Großteil (bei den 0-9jährigen 92,4% und bei den 10-19jährigen 78,5%) einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hat. Für diese Personen wird angenommen, dass sie im Schnitt während 7 Tagen infektiös sind.

„Eine frühere Öffnung der Schulen oder Geschäfte hätte gemäß unserem Modell zu einem erneuten Anstieg der bestätigten COVID-19-Fälle geführt“, sagt Niki Popper. Interessant ist, dass Schulöffnung und Geschäftsöffnung (jeweils alleine betrachtet) unterschiedliche Auswirkungen zeigen: Die Geschäftsöffnung bewirkt zunächst eine höherer Zahl gemeldeter aktiver Erkrankungsfälle als die Schulöffnung, längerfristig betrachtet gleichen sich die beiden Kurven aber aneinander an. Das liegt an der altersabhängigen Wahrscheinlichkeit, asymptomatisch zu erkranken: Sie ist speziell für Kinder hoch Dementsprechend scheinen infizierte Kinder nur sehr selten in den bestätigten Fallzahlen auf, sie können jedoch ungehindert die anderen Personen in ihrem Haushalt oder sonstiger Umgebung anstecken, die dann wiederum mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung in der Statistik aufscheinen.

Abb 3: Auswirkung einer verfrühten Öffnung von Schulen und Geschäften. Abb. 4: Auswirkungen einer früheren Zunahme der Freizeitkontakte.

Abb 3: Auswirkung einer verfrühten Öffnung von Schulen und Geschäften. Abb. 4: Auswirkungen einer früheren Zunahme der Freizeitkontakte.

Was wäre ohne Freizeitkontaktreduktion geschehen?

Im Grundszenario wird während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen von einer Freizeitkontaktreduktion von bis zu 90% ausgegangen (aktuell sind es noch ca. 50%). Das deckt sich mit den Auswertungen der Mobilfunkdaten eines österreichischen Anbieters.

Nun wurde ein Szenario simuliert, in dem es bei Freizeitkontakten entweder zu überhaupt keiner Kontaktreduktion gekommen wäre, oder von Anfang an nur zu einer Reduktion von 50%. Sehr wohl wird dabei aber davon ausgegangen, dass Hygienemaßnahmen und Abstandsrichtlinien eingehalten werden.

Dabei zeigt sich: Die Reduktion der Freizeitkontakte spielte nach diesem Modell für die Eindämmung der Epidemie eine ganz entscheidende Rolle. Die alleinige Schließung von Schulen und Geschäften, sowie die Hygiene- und Abstandsreglungen, reichen nicht aus, um die Ausbreitung der Krankheit in ausreichendem Ausmaß abzubremsen. Eine 50%ige Kontaktreduktion in der Freizeit hätte zwar eine merkliche Verlangsamung der Krankheitsausbreitung gegenüber dem Szenario ohne Kontaktreduktion bewirkt, allerdings wäre auf diese Weise die Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle nicht wieder gesunken.

Die deutliche Kontaktreduktion in der Freizeit war speziell in der Anfangsphase der Epidemie wichtig: Mittlerweile ist die Zahl der Freizeitkontakte auf etwa 50% des gewöhnlichen Wertes angestiegen, das ist aber nun nicht unbedingt ein Problem, weil inzwischen die Zahl der Krankheitsfälle deutlich niedriger ist.

Autor: Florian Aigner, TU Wien